⚠️ 风险篇:玩笑背后的法律代价

1. 涉嫌违反《治安管理处罚法》

根据法律专家分析,这类视频可能触犯多项法律规定:

🌟 反思篇:娱乐的边界在哪里?

1. 创作自由≠无底线自由

资深媒体人陈老师分析:"网络创作需要遵守三个基本底线:

💌 网友热评墙

@阳光小柠檬:"看完这篇文章真的受益匪浅!以前觉得这类视频挺好玩的,现在明白了其中的危害。创作者们应该多想想自己的社会责任啊!🌞"

2. 对执法公信力的侵蚀

多地交警部门已公开发声,指出这类视频:

3. 正向创作同样能出彩

其实,交通安全宣传完全可以采用更健康的方式:

3. 被整蛊者的合法权益受损

从已曝光的案例看,这类视频常带来以下问题:

@创意无限:"其实交通安全宣传可以很有创意!我们学校最近组织了'我是小交警'活动,孩子们通过角色扮演学习交规,既有趣又有教育意义。建议视频博主们多往这方面思考!🎨"

@守法好公民:"支持严查这类视频!我叔叔是交警,他说现在出警经常被质疑'是不是拍视频',严重影响了正常工作。为作者的专业分析点赞!👮♂️"

@正能量小姐姐:"曾经也被这类视频逗笑过,但仔细想想确实不妥。现在更喜欢看那些真实记录交警辛苦工作的vlog,他们才是值得我们关注和尊重的群体!❤️"

@理智追剧人:"作为一个老网民,看到这种内容总是很担忧。网络不是法外之地,希望平台能加强管理,也希望大家举报这类不良内容。感谢作者深入浅出的普法!📚"

从内容形式来看,主要有以下几种典型表现:

- 第51条:冒充国家机关工作人员招摇撞骗

- 第25条:散布谣言,谎报险情、疫情、警情

- 第42条:公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人

"即使是娱乐性质的模仿,一旦造成公众混淆或当事人精神损害,就可能构成违法。"北京某律师事务所王律师指出。👨⚖️

- 🎨 趣味动画讲解交规

- 📱 互动游戏学习标志

- 🎭 情景剧演绎安全知识

- 🏆 有奖知识竞赛等形式

某交警官方账号运营者分享:"我们尝试用脱口秀形式科普交规,单条视频播放量突破800万,证明正能量内容同样受欢迎。"

- 🔍 事前审核机制

- ⚠️ 风险提示系统

- 🛑 违规内容处置流程

某平台内容安全负责人透露:"我们已升级AI识别模型,对仿制警用装备、伪造公文等元素进行重点筛查。"

- 😤 未经允许拍摄并公开他人肖像

- 😨 造成当事人不必要的心理恐慌

- 💸 部分视频导致被整蛊者耽误重要行程

一位曾"被演出"的车主李女士回忆:"当时真的吓坏了,以为是自己哪里违章,后来发现是玩笑,但那种恐惧感持续了好几天。"

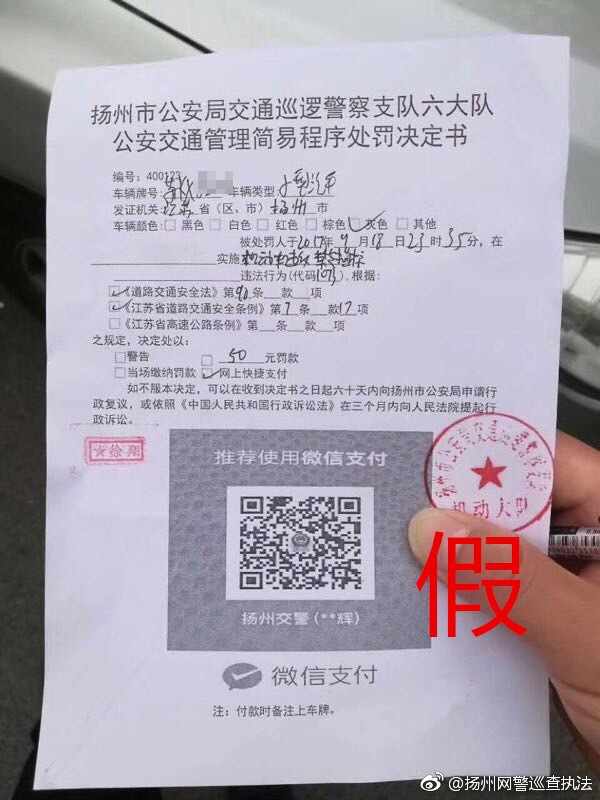

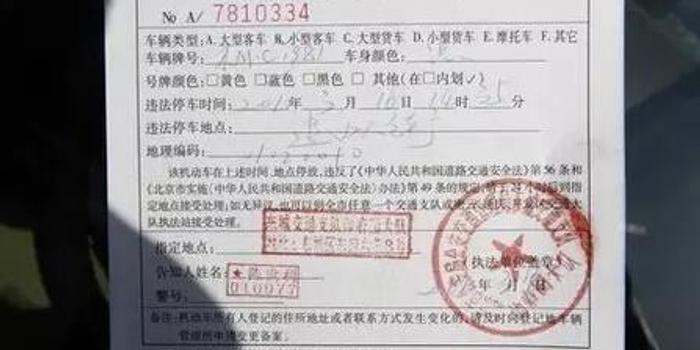

- 🚦 伪造执法现场:视频创作者穿着仿制警服,在路边拦停车辆,假装开具罚单

- 📝 制作逼真罚单道具:包括伪造的公章、编号和法律条文引用

- 😱 拍摄路人真实反应:记录被整蛊者从惊慌到发现是玩笑的情绪变化

- 🎭 夸张表演元素:如突然摘下面具、背景音乐突变等戏剧化处理

这类视频往往能获得惊人的播放量,某平台数据显示,相关话题标签下视频累计播放已突破5亿次。这种"娱乐"背后隐藏着严重的法律风险。⚖️

- 🤦 削弱民众对真实执法行为的信任度

- 🚔 增加一线民警的执法难度

- 📉 损害国家机关的权威形象

某市交警支队宣传科负责人表示:"当'狼来了'的故事反复上演,真正需要执法配合时,公众的第一反应可能是怀疑和抵触。"

- 🧱 法律底线:不违法是最基本要求

- 🏛️ 公序良俗:尊重社会普遍价值观

- 🤝 他人权益:不损害第三方合法权益"

2. 平台责任不容忽视

各大内容平台应建立更完善的:

🚨【全网热议】"恶搞视频罚单"现象大起底:当玩笑触碰法律红线💥

📹 现象篇:当"整蛊"变成"违法"

最近,一种名为"恶搞视频罚单"的新型网络内容正在各大平台悄然流行。这类视频通常以"交警开罚单"为噱头,通过精心设计的整蛊桥段吸引观众眼球。🎥

相关问答