一、高价收购背后的"合法外衣"

2024年影视行业数据显示,微短剧市场规模突破500亿,但国家版权局同期查处的剧本侵权案件同比激增230%。某头部平台运营总监透露,正规公司收购剧本需经三重审核:版权归属证明、原创性鉴定、税务备案。但地下市场却存在"三无交易":无资质审核、无合同备案、无完税证明。

三、法律风险的交叉感染

在司法实践中,剧本交易可能触发多重法律风险。北京互联网法院2024年典型案例显示,某公司收购改编的短剧因人物设定抄袭小说《暗涌》,被判赔偿原作者380万元。而刑法第217条明确,以营利为目的侵犯著作权,违法所得超10万元即面临刑事处罚。

二、灰色地带的致命诱惑

2025年3月,浙江某文化公司因"剧本众筹"暴雷,涉案金额超3亿元。调查发现,该公司以200%收益为饵,吸引投资者购买虚构剧本的"版权份额",实则构建庞氏骗局。更值得警惕的是,某些收购方要求编剧签订"阴阳合同":表面约定买断价10万,实际支付50万并要求返还40万"服务费"。

四、资深点评

法律观察员周正: "剧本交易正在成为新型经济犯罪的载体,2025年施行的《文化市场反洗钱办法》已将单笔超5万的剧本交易纳入监管范围。"

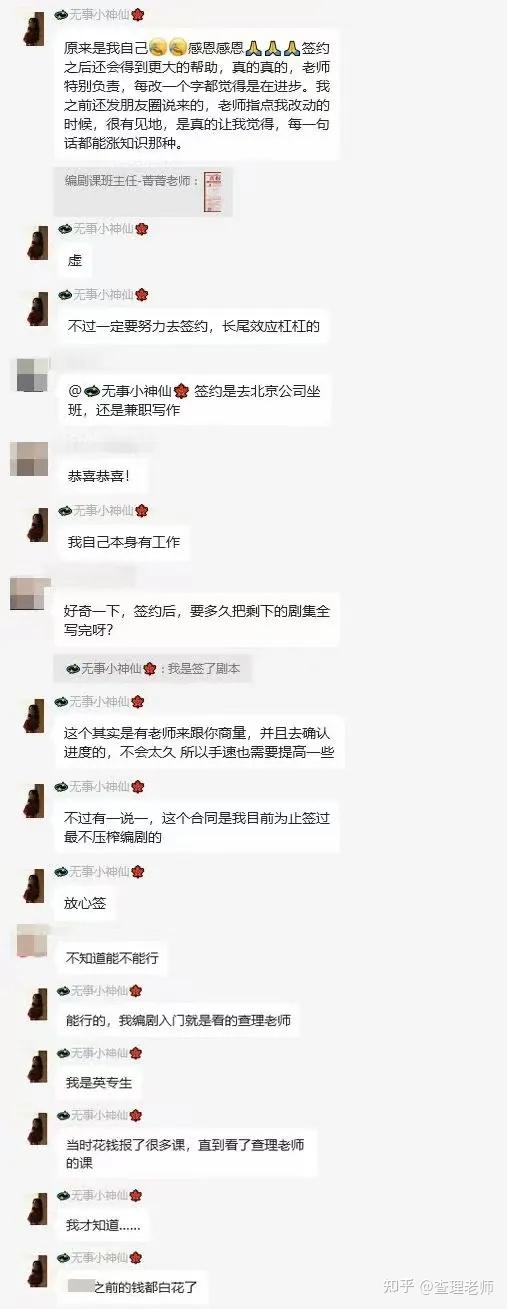

这场围绕剧本交易的资本游戏,正在考验每个参与者的法律智慧。当监管利剑高悬,或许正如业内人士所言:"最贵的剧本,永远是守住底线的良心。"下一个爆雷的会是谁?答案可能就藏在某个深夜闪烁的聊天对话框里。

"我们遇到过剧本被转卖七次的案例。"北京某律所知识产权律师李明阳讲述,某编剧将剧本以5万元卖给A公司,三个月后却在B平台的爆款剧中发现相同内容,而B公司坚称以50万从海外版权商处购得。这种多层转手形成的"版权迷雾",已成为行业洗钱的新温床。

"这已经涉嫌逃税和商业贿赂。"上海财经大学税法专家陈教授指出,2024年修订的《个人所得税法》明确规定,文化创作收入超过5万元即需进行专项申报。某省税务局稽查局工作人员透露,近期查处的某案例中,编剧通过微信收款的百万级交易,竟全部未申报纳税。

影视投资人马克: "正规公司更倾向与持有《广播电视节目制作经营许可证》的编剧工作室合作,个人直接交易的风险系数呈指数级上升。"

编剧协会理事林婉清: "建议创作者在交易前完成版权登记,目前中国版权保护中心已开通电子存证服务,24小时即可获得初步权属证明。"

更隐蔽的风险在于"洗稿产业链"。某匿名编剧透露,地下市场存在专业"剧本改造团队",能将原创剧本的关键情节替换成公共版权作品元素,这种游走于抄袭边缘的操作,使原作者面临无法自证清白的困境。2024年江苏某案例中,编剧因出售被多次洗稿的剧本,最终反被收购方以"欺诈"起诉。

《高价收购短剧剧本的隐秘江湖:是商机还是陷阱?》

深夜两点,编剧老张的手机突然弹出一条消息:"急收优质短剧剧本,单集保底2万,上不封顶"。他盯着屏幕上闪烁的光标,手指悬在发送键上迟迟未落——三天前,同行老王刚因类似交易被警方传唤。这个看似遍地黄金的新兴市场,究竟暗藏多少法律红线?

相关问答