资深观察者说:

技术分析师@虚拟制片观察员:"《柒两人生》的技术投入看似奢侈,实则为行业探明了降本增效的新路径。虚拟制片让单集制作周期缩短40%,这对分账模式短剧尤为重要。"10

一、叙事结构的进化:从单线平推到"时空折叠"

2025年的悬疑短剧已突破传统探案框架。以《法网缉凶》为代表的跨年代双线叙事,通过闪回将24年前的CH试剂案与当下连环命案交织,形成"记忆蒙太奇"效应。剧中公安局长高平"亦正亦邪"的权谋布局,更将悬疑从案件本身延伸至系统内部博弈1。这种"折叠式叙事"在《微暗之火》中达到新高度——六个嫌疑人对应六幅画作实体空间,观众需在现实与虚拟推理场景中反复切换视角10。

三、社会议题的深潜表达

新一代悬疑短剧正从"案件猎奇"转向"人性实验室"。《微暗之火》借家暴反杀案剖开小镇舆论生态,南雅那句"连孩子都能踩我两脚"的控诉,直指集体暴力对个体的绞杀8。而《法网缉凶》中失踪的卧底警察楚江河,其子楚白二十年后的追凶,暗合了代际创伤的传递与救赎主题1。

二、技术赋能下的感官革命

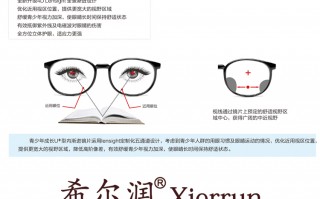

虚拟制片技术正在颠覆悬疑短剧的创作逻辑。《柒两人生》60%场景通过虚拟拍摄实现,自研的天气系统与灯光同步技术,让暴雨中的高空缆车场景呈现出电影级质感。导演谢多盛坦言:"我们让演员在绿幕前看到实时渲染的末日城市,恐惧感直接穿透镜头"10。这种技术突破不仅解决了传统悬疑剧依赖实景拍摄的时空限制,更创造了《三体》式"沉浸式推理"的可能。

四、行业破局者的多维尝试

平台方正在构建悬疑宇宙的差异化生态。优酷"白夜剧场"通过《新生》等剧集试水12集短剧模式,单集45分钟的电影化叙事打破传统排播桎梏2。抖音则押注互动技术,《柒两人生》开发了"画作空间"的AR探案功能,观众可暂停画面扫描二维码进入隐藏推理层10。

女性题材研究者@镜像计划:"从南雅到周慧,悬疑剧中的母亲形象从受害者变为主动破局者。这种角色重塑背后,是创作团队对女性议题的认知升级。"[[8]10

影评人悬疑研究所:"当《法网缉凶》把权力斗争植入警匪叙事,标志着悬疑剧从‘案件本位’转向‘系统解构’。这种转变需要创作者兼具刑侦专业度与社会学视野。"[[1]8

创作端呈现"跨界融合"趋势:《墨雨云间》导演马诗歌将短剧的"黄金三秒"法则植入长剧,首集完成身份互换、复仇计划等四个情节点,信息密度较传统剧集提升300%2]。而《猎冰》启用张颂文、姚安娜组成"警匪双强CP",试图在演技派与流量派间找到平衡点6。

在视听语言层面,《边水往事》采用东南亚湿热气候的视觉符号——蒸腾的水汽、斑驳的墙皮、热带植物的阴影,构建出天然犯罪温床的压抑氛围。当郭麒麟饰演的沈星穿行于三边坡市集,镜头刻意压低至人群腰部,让观众与角色共享被未知威胁包围的窒息感6。

悬疑短剧的进化远未抵达终点。当技术狂飙遇上叙事深耕,这个看似饱和的赛道,正在酝酿下一场颠覆性的内容海啸。或许正如《边水往事》中那句台词:"你以为看清了棋盘,其实只是摸到了棋盒。"6

更值得关注的是《柒两人生》对拐卖儿童心理创伤的深度刻画。当被拐女孩蜷缩皮箱的镜头与嫌疑人童年阴影交替闪现,剧作揭示了犯罪链条中施害者与受害者的身份流动性10。这种对灰色地带的探索,使悬疑短剧具备了社会观察的锐度。

而《乌云之上》采用的"主观陈述拼图法",让刑警通过不同当事人的碎片化证词还原真相,模糊了真实与谎言的边界。这种反传统手法将观众从被动接收者变为主动解谜者8。

悬疑短剧新浪潮:2025年破案题材的叙事革命与技术突围

悬疑短剧市场正在经历一场静默的变革。从《法网缉凶》开播20分钟登顶平台飙升榜1,到《柒两人生》首次大规模应用虚拟制片技术引爆行业热议10,这场以"短时长、高密度、强技术"为标志的叙事革命,正在重塑观众的视听习惯与行业创作逻辑。

相关问答