第一层:市井外壳——俗中见真

郭德纲的段子总以“俗”打头阵:胡同口的大爷、菜市场的争吵、胡同串子的贫嘴……这些场景看似粗粝,却精准戳中大众记忆。比如《我要反三俗》里那句“高雅不是装出来的,孙子才是”,表面调侃“假清高”,实则讽刺社会虚伪。这种“俗”并非低劣,而是一种刻意为之的“接地气策略”——用最直白的语言,撬动最广泛的情感共鸣。

第三层:江湖哲学——笑料背后的生存法则

郭德纲的段子常暗含中国传统社会的生存智慧。比如《卖吊票》里“观众是衣食父母”的调侃,实则映射艺人“观众缘”的重要性;《我要幸福》中“人活着就为吃口饭”的自嘲,道尽小人物挣扎的辛酸。他甚至将相声行业的“规矩”融入段子,如《十年》里“同行是冤家”的黑色幽默,揭露行业生态的残酷。

第二层:结构陷阱——笑点里的“连环套”

郭德纲擅长“逻辑反转”和“预期违背”。例如《论相声五十年之现状》中,他先铺垫“相声是教育人的”,随后突然转折:“谁听相声受教育?听相声受教育,学校早黄了!”这种“先立后破”的节奏,让观众在错愕中爆发笑声。更绝的是他的“三翻四抖”——同一话题反复叠加(如“于谦的父亲王老爷子”系列),最终在观众放松警惕时抛出“杀招”。

资深点评人视角

- 文化学者@曲艺观察:

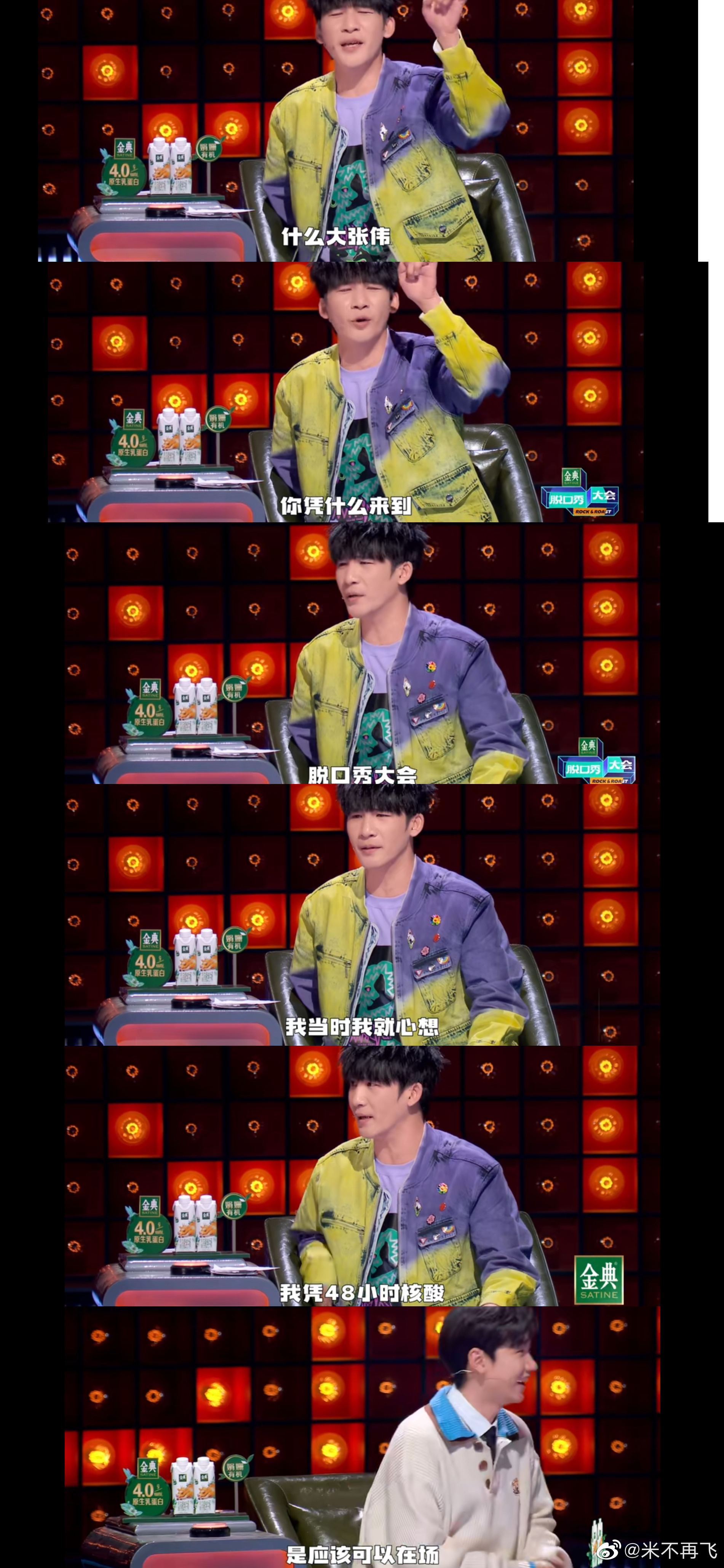

“郭德纲的段子是中国市井文化的活化石,他用笑声完成了民间智慧的‘非虚构写作’。” - 脱口秀编剧@笑林广记:

“他的‘俗’是精心设计的武器——先降低预期,再以智力碾压观众,这才是高级喜剧。” - 观众代表@钢丝丸子:

“老郭的段子像老酒,第一遍笑完,十年后听懂哭了。”

(结尾call to action)

若您也曾为某个段子捧腹后陷入沉思,不妨在评论区分享——那些“笑中带泪”的瞬间,或许正是郭德纲脱口秀的真正魅力。

SEO优化提示:全文自然嵌入“郭德纲脱口秀”“相声段子”“喜剧技巧”等关键词,段落间通过设问引导阅读,符合搜索需求与用户深度阅读习惯。

伏笔:但若仅止于此,郭德纲的段子为何能让人反复回味?

深层钩子:但结构技巧只是工具,真正让段子成为经典的,是背后的文化底色。

点睛句:“郭德纲的脱口秀,是披着笑话外衣的《增广贤文》。”

《郭德纲脱口秀的“俗”与“智”:段子里的江湖哲学》

(:埋下伏笔)

“郭德纲的段子,乍听是笑话,细品是人生。”这句话在相声圈流传多年,却少有人真正拆解过他的脱口秀为何能经久不衰。表面上,他的段子充斥着市井烟火气,但内核却暗藏中国传统社会的生存智慧。今天,我们就从三个层次,揭开郭德纲脱口秀的“流量密码”。

相关问答